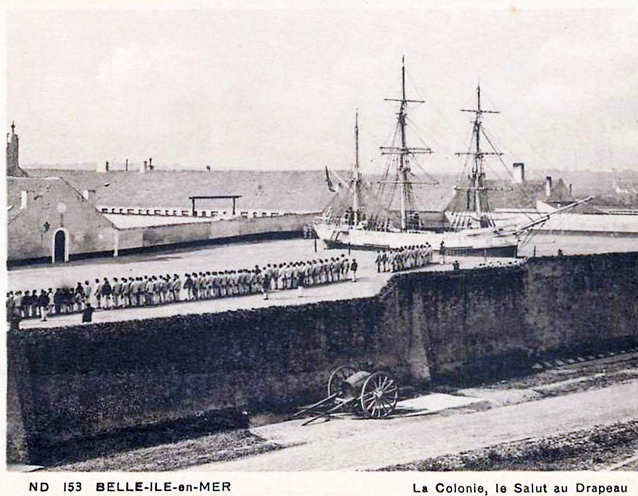

Belle-Ile-en-Mer. Août 1934.

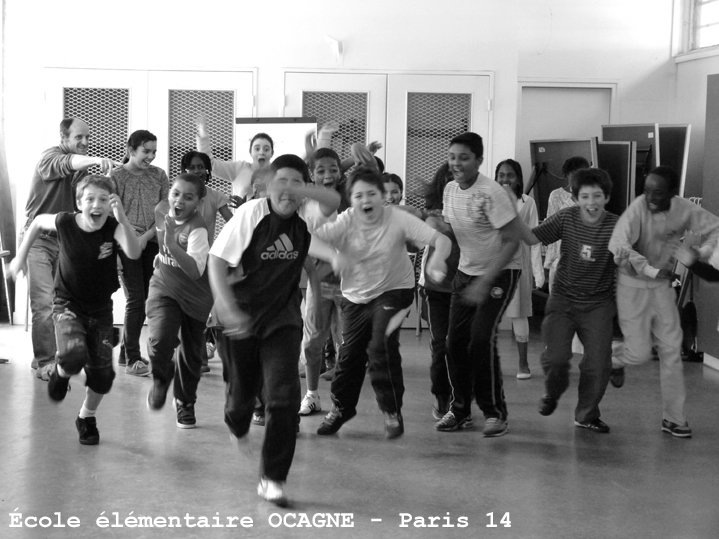

À la veille du FRONT POPULAIRE, certaines communes de la "ceinture rouge" de Paris, mènent des expériences sanitaires

et sociales en organisant des vacances gratuites pour les enfants d'ouvriers.

Ainsi, la ville de Suresnes et son maire SFIO, Henri Sellier, envoient des jeunes nécessiteux à la campagne, 6 à 10 semaines durant l'été.

Les enfants sont accueillis dans une ferme qui doit posséder au moins une vache et garantir 3 repas avec viande par semaine. Les visées de ses COLONIES DE VACANCES sont ludiques, éducatives et hygiénistes…

"L'expérience est la seule méthode d'éducation et la liberté son seul critère" - Léon Tolstoï.

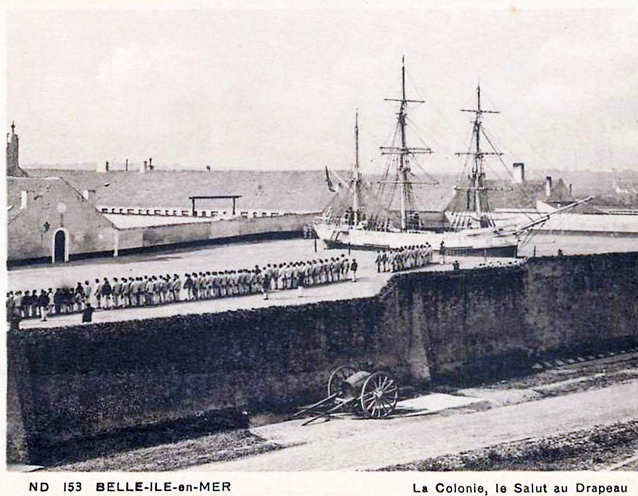

Cet été de 1934, Madeleine, Léon et 5 petits vacanciers de la Colonie de Suresnes, rencontrent Emile et P'tit Louis sur la plage de Belle-île, en Bretagne. Ces pupilles de l'Assistance Publique,

un peu "agités", ont été placés par le juge, à la COLONIE PENITENTIAIRE de la Citadelle du Palais…

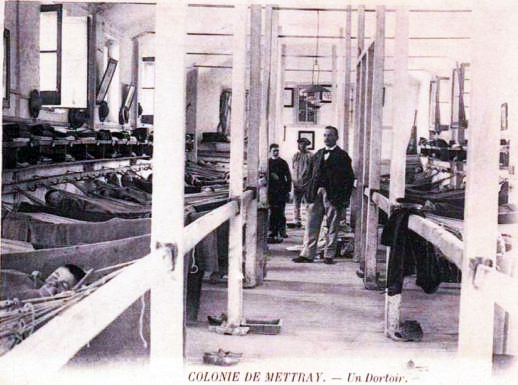

Depuis 1830 - et jusqu'en 1979 - un grand nombre de ces bagnes d'enfants, véritables lieux de supplice pour les mineurs, parsèment la France. Indifférente à ce qui se passe derrière

les "hauts-murs" des maisons d'éducation surveillées, la presse n'écrit pas sur ces "enfants de malheur". Si Alexis DANAN et Henri DANJOU s'emparent du sujet,

à peine peut-on lire quelques brèves lorsqu'un "maton" est blessé à METTRAY, lorsqu'un incendie ravage ANIANE ou EYSSES, lorsqu'un groupe de filles s'évade de la forteresse de CLERMONT-SUR-OISE…

ou qu'une émeute éclate à la Citadelle de BELLE-ILE en août 1934 !

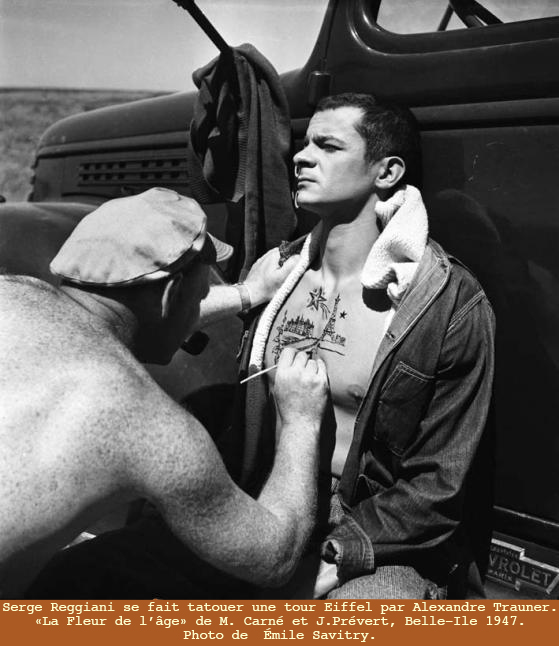

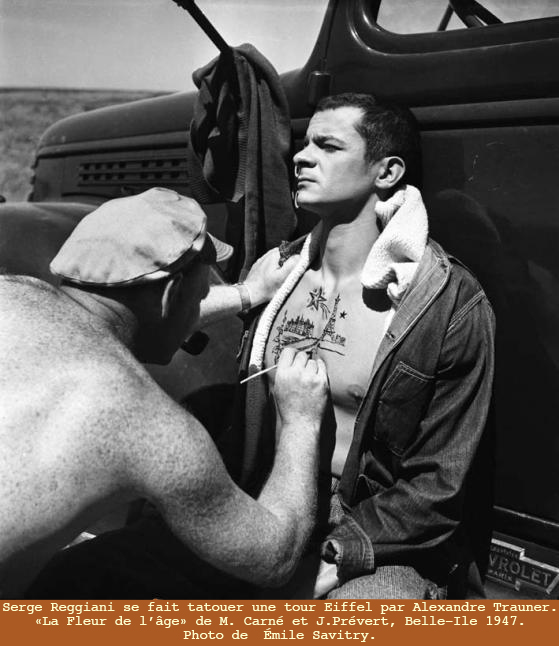

Ce dernier fait-divers, dont Jacques Prévert fut témoin, lui inspira le poème "La chasse aux enfants", et le scénario du film maudit de Marcel Carné, "la Fleur de l'âge";

Parmi les lectures et les visionnages qui ont étayé leurs recherches, les auteurs de la pièce de théâtre se sont particulièrement arrêtés sur le récit de Jean Genet sur sa jeunesse à Mettray et Frontevaud

"Le miracle de la rose,

"Un récit photographique" d'Émile Savitry sur la tournage du film

"la Fleur de l'âge" de Marcel Carné,

"L'épée du scandale" d'Alexis Danan.

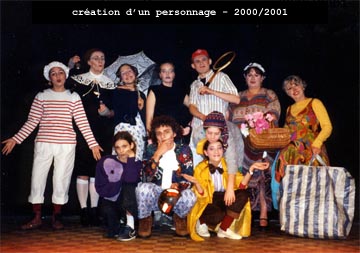

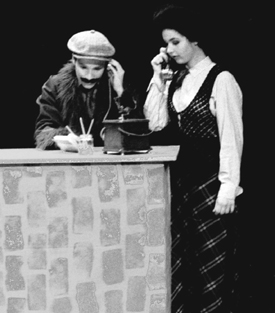

"Les jolies colonies…" a été créé par la Compagnie du Ressort en 2014 et remanié par ses auteurs dans sa version de 2025.

Avec les jeunes comédien.nes de la troupe (en alternance) : Lucie Pradier & Flore Kiessling (Madeleine), Théodore Kœchlin & Elyes Kiri (Léon), Adam Gutierez & Côme Gagliardini (Émile dit "Paname"), Simon Chiapolini (P'tit Louis), Agathe Pfeiffer'ova & Bettie Deschamps (Suzanne),

Alix Pruvot-Le Saout & Daphné Ghantous (Arlette), Chloé Szlamovicz & Liza Davoli (Pierrette), Léa Pélissier & Lise Montfort (Denise), Idriss El Arni & Hassan Ben Mabrouk (Jules).

Mise en scène : ODRI K.

Son, Lumière : Didier LE GRALL

Maquillage : Véronique REINA

Costumes : Joséphine LE GOFF

Décor : Bernard BAUDEL

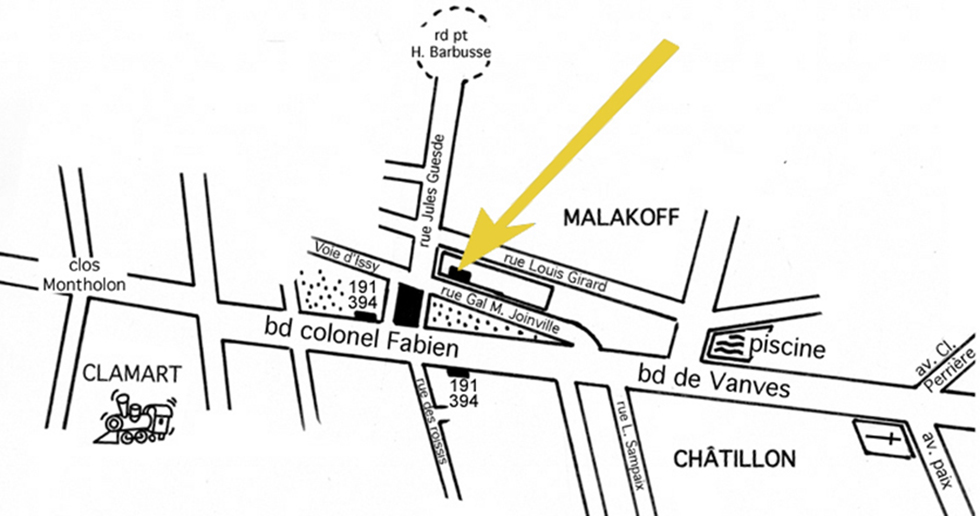

Moyens techniques : MQB Malakoff

Avertissement à notre aimable public :

- Les réservations sont obligatoires. Les billets sont à retirer à l'accueil, 30 minutes avant la représentation.

- Le spectacle commence à l’heure exacte. Les retardataires ne pourront pas être admis.

- Attention, circulation difficile ! Samedi 28 juin (12h/23h) Marche des Fiertés à Paris

- Photos et films ne sont pas autorisés. Les téléphones portables doivent être éteints.

- La politique tarifaire de l’association vous donne la faveur d’un tarif unique à 12€ la place.

- La buvette est ouverte avant et après les spectacles.

Philippe BLASBAND est né en 1964 à Téhéran. D'origine irano-judéo-polono-hongro-turquo-russo-zaraostro-afghane, il est écrivain et réalisateur belge.

Philippe BLASBAND est né en 1964 à Téhéran. D'origine irano-judéo-polono-hongro-turquo-russo-zaraostro-afghane, il est écrivain et réalisateur belge.